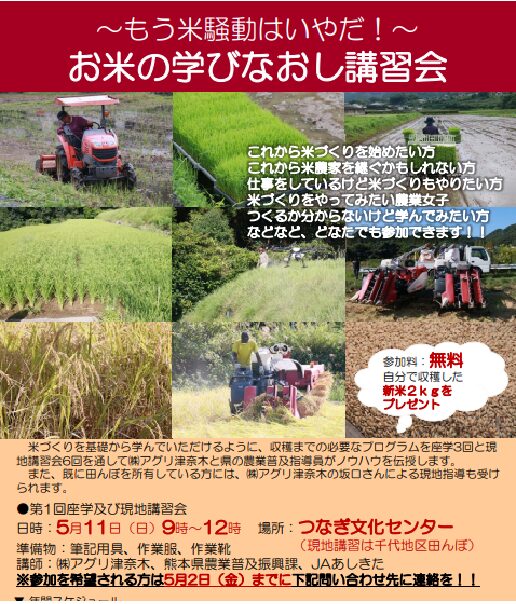

~もう米騒動はいやだ!~

「お米の学びなおし講習会」と題した

講習会を受講してきました。

米づくり基礎と収穫までの必要な

ノウハウを学べる、座学3回、

現地講習6回の講習会です。

第1回目の今回は、お米のカレンダー

(栽培暦)を基に、「主な作業」「水管理」

「水稲に被害を与える病害虫」を水稲の

生育ステージ(種籾準備から収穫まで)に

沿って説明を受けました。

米づくりに必要な用語解説もあり、

面白かったですよ。

Q1:これ、なんと読む「稚苗」

Q2:1反はなんa(アール)?

Q3:1俵の体積はなんkg?

Q4:1町はなん㎡?

Q5:下の写真、この生き物は何?

答えは後ほど。

座学の後は圃場での実地講習。

今回は「種子消毒」「浸漬・催芽」

「苗床への播種」について、

自家消費(小規模栽培)での昔ながらの

やり方、機械を利用した方法について、

圃場で実演・解説をして頂きました。

↑「お米の学びなおし講習」の発起人で講師の、

㈱アグリ津奈木 坂口 信行 社長。

園主に講習会の参加を誘ってくれた方です。

ブルーシートの上で手作業で行う、昔ながらの

播種の方法。1反(10a)で育苗箱20枚が

目安なので、手作業はなかなか大変です。

機械作業で「播種」「覆土」「施肥」を一度に。

機械作業は早い、正確、省力ですね。

【今日のポイント】

上記、「施肥」ですが、一般的には

圃場(田んぼ)で手散布もしくは機械散布

されるます。今回は肥料メーカーさんも

参加されていて、育苗箱(播種の段階)に

肥料を施し、そのまま収穫まで一切の

肥料を必要としない方法(商品)を紹介

頂きました。これはかなりの省力化ですね。

芦北地域では全体の30%がこの方法に

切替わっているそうです。

最後に問題の答え。

Q1:ちびょう

Q2:10a(アール)

Q3:60kg

Q4:約10,000㎡

Q5:ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)